「デルタの右手」

マヤの元から消えるときにマヤの頬を撫でたデルタの右手

残された感触をマヤは覚えている

+++++++++++++++++++++

「デルタとマヤ」

昔、誰も立ち入ることのない森の奥に、マヤという青年がいた。

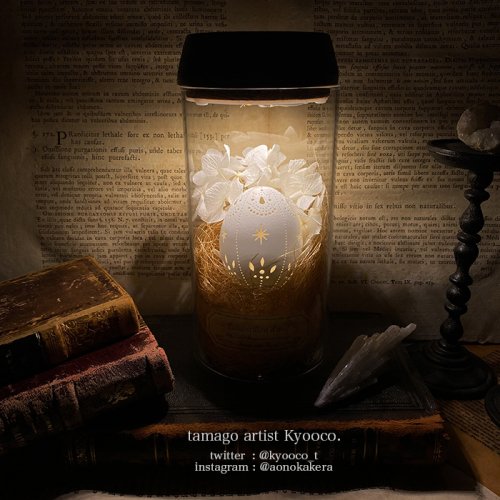

マヤは過去に沢山の罪を犯した為に、常に体の一部を奪われながらも死ぬことが出来ず、

生き続けなければならない呪いにかけられていた。

眼球を取られた。足を取られた。

心臓を、胃を、背骨を取られた。取られた箇所は街に運ばれ、困っている誰かの為に与えられた。

体のあらゆる箇所を取られても、マヤの体は再生する。

しかし切除の度に痛みは感じる。そうやって、マヤは死ぬことが出来ないまま、痛みと共に何百年も生き続けていた。

森の木々によって、地面に紅い絨毯が広がり始めたある日、マヤの元に一人の女が現れた。女はデルタと名乗った。

この時、マヤは頭部をごっそり取られたばかりで、まだ鼻辺りまでしか再生していなかった為、

デルタの外見を目視することが出来なかった。

だが、不思議とデルタの容姿をまるで見ているかのように想像することが出来た。

マヤに見えているデルタは、足元まで隠れる黒いローブに身を包んでおり、

そこから覗く肌は透き通るように青白く、長い赤毛を際立たせていた。

きっと魔女だと思った。だがその魔女は、まるで子供のような薄い肩を小さく震わせ泣いていた。

デルタはマヤに近付くと、ゆっくりと口を開いた。

「もし君を許さない者がいるのであれば、わたしが代わりに君を許そう。

もし君に許せないものがあるのであれば、わたしが代わりに全て許そう」

デルタはマヤを抱き寄せた。体は思ったよりも細く、今にも砕けてしまいそうな程だった。

しかし、デルタの口から紡がれた言葉たちはとても強く大らかで、柔らかく温かい毛布のような安心感があった。

マヤは胎内を想像した。記憶はないけれど、きっとそうだと思った。僕は今、安全な場所にいて守られている。

「いつか、君が全てを愛せますように。もし君が孤独だと感じる時が来たとしても、

わたしは君の最後の味方でいるから、どうか忘れないで」

デルタは、マヤを胸の中から取り出すように優しく引き離し、顔の在るべき辺りを覗き込むと、

子供にするようにその存在しない頭をゆっくりと撫で、存在しない頬を包み込んだ。

「いい子だよ」

そう言うと、デルタの体は一瞬にして蒸発していった。最後に残ったのは、

存在しないマヤの頬にあった、存在しないはずのデルタの指の感触であった。

しかしそれさえも乾いた秋の空気に溶けて、あっという間にわからなくなった。

この感覚を、この言葉を、デルタを、絶対に、絶対に忘れないとマヤは思った。

でも、きっといつか忘れてしまうのだろうということにも、きちんと気付いていた。

泣いていたかもしれない。しかし頭部を失っているマヤにはよくわからなかった。

夕暮れの曖昧な色の層を、鷺の群れがほどいていく。風の匂いで、冬が来るのが分かった。

デルタの顔は、マヤによく似ていた。

+++++++++++++++++++++

※最後の2枚の画像は集合写真です。「マヤ」は別売りになります。

※壁掛けはできません。

<素材>

石粉粘土、木、布、麻縄、鶏骨、鉄線

<サイズ>

約w8×h18×d3.8cm

※光源やモニターの画面による多少の色の違いはご考慮願います。

![Guignol [ギニョール] web shop](https://img07.shop-pro.jp/PA01260/288/PA01260288.jpg?cmsp_timestamp=20260219123541)

/abst.](https://img07.shop-pro.jp/PA01260/288/product/182615245_th.jpg?cmsp_timestamp=20240914004222)